一、问题的提出

近年来,互联网平台经济快速发展,催生网络直播这一新兴行业以及主播这一新兴职业。2024年网络直播市场规模突破2000亿元,全网主播账号逼近2亿大关。直播打赏功能作为"指尖经济"的代表,让观众能用“火箭、跑车”表达喜爱,却也衍生出不少"翻车现场":小学生偷刷父母银行卡、假网红设局骗礼物、低俗内容博打赏等乱象频上热搜。有趣的是,当这些纠纷闹上法庭,法官们对着用户打赏的满屏虚拟礼物却陷入了“选择困难症”:打赏者与主播之间到底存在何种法律关系,直播打赏到底是消费还是赠与。这些问题的认定不仅关乎互联网平台经济的游戏规则,更决定着每起纠纷中谁该为此买单。司法实践中对该问题的认定也产生了很大的分歧,甚至呈现截然相反的立场——而这恰恰是解开直播经济法律迷局的第一颗纽扣。

二、用户与主播间法律关系属性的实证考察

(一)样本的选取与说明

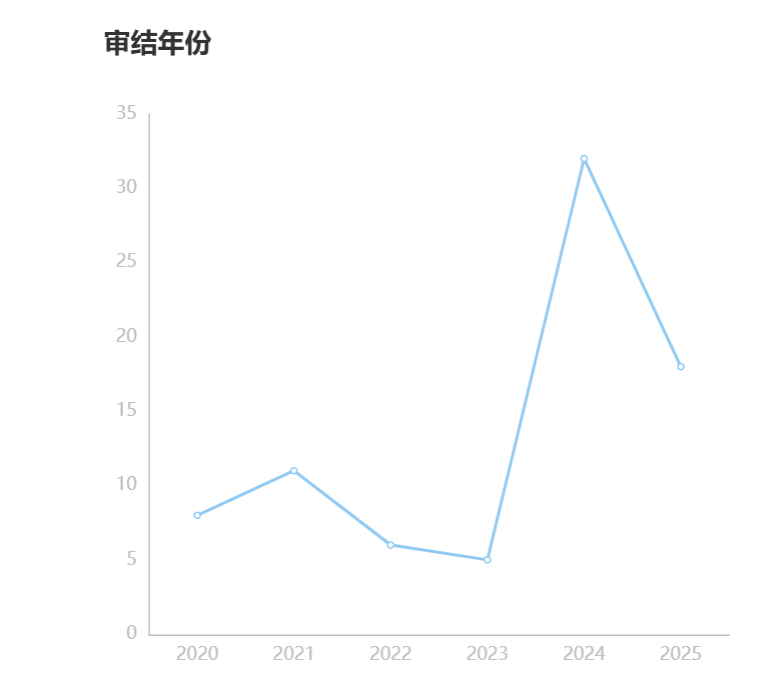

本文将案由设定为“赠与合同纠纷、确认合同效力纠纷”,以“用户”“主播”“打赏”“直播”为关键词在北大法宝数据库进行检索,样本为全国各级法院审结的裁判文书。通过检索,共收集到88份有效的民事判决书。

通过分析,发现涉诉的直播打赏返还打赏金额案件原告可以分为用户(即打赏者)、用户的夫妻另一方(即打赏者的配偶)。用户起诉的原因一般是认为与主播建立了恋爱关系,然后对主播进行大额打赏或长期、小额打赏,最后恋爱关系结束,认为受到了主播的欺骗、引诱、威胁行为,起诉请求撤销打赏。用户的夫妻另一方起诉的原因一般是认为用户与主播建立了婚外情关系,用户对主播打赏本质上是对主播的赠与,认为赠与行为违背公序良俗、超出日常家事代理权,起诉请求确认赠与行为无效。但无论是用户起诉请求撤销打赏,亦或是用户的夫妻另一方起诉请求确认赠与行为无效,法院确认用户与主播之间是否存在直接的法律关系,存在何种的法律关系,对案件请求权基础与结果都会产生不同的效果。

(二)用户与主播间法律关系的裁判理由梳理

1. 认定用户与主播间不存在独立的法律关系的裁判理由

第一,从交易过程与交易特点来看,首先,用户在打赏过程中,并非将金钱或具有金钱价值的财产直接给付主播,而需通过平台先进行账户充值,将真实货币兑换成虚拟货币或虚拟礼物,然后再进行打赏,相关虚拟货币或礼物最终由平台收取,并与主播另行分配处理。因此,主播所获得的打赏利益并非直接归属于其自身,且不具有可直接流通的金钱价值,而需在与平台进行结算后方可获得相应对价。其次,主播所提供的直播表演实际系平台产品服务的有机组成部分,用户的打赏行为则是对平台所提供的产品服务价值予以认可,所以用户与主播间不存在单独的法律关系,二者依赖于平台的组织和结算。(参见:上海市静安区人民法院(2024)沪0106民初6456号民事判决书、 河南省永城市人民法院(2025)豫1481民初1218号民事判决书、 河南省南乐县人民法院(2025)豫0923民初502号民事判决书、山东省枣庄市中级人民法院(2025)鲁04民终468号民事判决书、贵州省修文县人民法院(2024)黔0123民初2943号民事判决书)

第二,从货币所有权的转移来看,在互联网空间下,主播和用户可进行互动,用户对自己满意的主播或在观看表演后,可进行“打赏”,这种“打赏”并非用户以现金直接支付给主播,而是在平台充值兑换虚拟钻石,以虚拟钻石进行打赏。用户在平台充值后,货币所有权即转移至直播平台,而其向主播打赏后,主播并未直接获取货币,需通过平台按照一定的规则进行结算后才能兑现收益,可见,用户与主播之间并不存在直接的货币转移关系,不构建新的法律关系。(参见广东省东莞市中级人民法院(2022)粤19民终7122号民事判决书、福建省厦门市湖里区人民法院(2021)闽0206民初2847号民事判决书、上海市杨浦区人民法院(2021)沪0110民初13076号民事判决书)

第三,从虚拟钻石的性质来分析,虚拟钻石系充值和打赏的连接点,根据网络直播平台的《充值协议》,用户充值后获得的虚拟钻石可用于自由兑换虚拟礼物等平台上各项产品或服务,其使用范围限定在平台内,是平台在用户支付对价后给予用户的可享有服务的权利,而用户可自主决定使用虚拟钻石以接受平台提供的服务。用户使用虚拟钻石兑换成虚拟礼物,再将虚拟礼物在直播间内打赏主播,是一种虚拟空间中“使用道具”的行为,类似于网络游戏中打出的子弹、弹幕中弹出的烟花,不直接发生法律效力。(参见:上海市普陀区人民法院(2019)沪0107民初6417号民事判决书)

2. 认定用户与主播间存在法律关系的裁判理由

(1)认定用户与主播间存在网络服务合同关系的裁判理由

第一,用户通过观看直播表演享受了精神服务,获得了精神利益,打赏行为也是网络消费行为。网络直播作为借助互联网和移动终端技术应运而生的新兴发展行业,具有一定的特殊性,网络直播服务亦相应具有一定特性,即具有开放性、即时性,直播面向不特定对象,用户可随进随出,对主播的直播服务感到满意即可自愿打赏,主播提供了表演服务,用户获得了精神上的享受进而消费打赏,双方之间是双务和有偿的,属于网络新业态下非强制性付费的一种服务形态,属于一种新型服务模式,其直播打赏的法律性质应为网络服务合同关系。简单而言,用户对主播进行打赏,并非无所得,其行为不具备单务性、无偿性。(参见湖北省随县人民法院(2025)鄂1321民初119号民事判决书、贵州省石阡县人民法院(2024)黔0623民初2675号民事判决书、江苏省苏州市中级人民法院(2021)苏05民终11618号民事判决书、贵州省贵阳市乌当区人民法院(2025)黔0112民初2285号民事判决书、广东省五华县人民法院(2024)粤1424民初2507号民事判决书、浙江省金华市金东区人民法院(2024)浙0703民初1401号民事判决书)

第二,用户持续、多次对多个直播间进行打赏,符合日常消费行为,用户的夫妻另一方主张系以赠与为目的且在主播的诱导之下进行打赏的观点,在无证据予以证实的情况下,一般认定打赏属于日常消费行为。(云南省昆明市盘龙区人民法院(2024)云0103民初9320号民事判决书、广东省五华县人民法院(2024)粤1424民初2507号民事判决书、浙江省金华市金东区人民法院(2024)浙0703民初1401号民事判决书、广东省廉江市人民法院(2023)粤0881民初5137号)

第三,平台虚拟货币不能逆向换购,用户与平台间完成充值兑换时,用户对货币的使用权即已转换为对平台虚拟币的债权,用户将“钻石”“游艇”等虚拟道具或虚拟币打赏给主播,给予的只是虚拟货币,主播收到后亦只能作为其与经纪公司或平台结算收入的参考内容之一,并非直接的货币所有权,不符合赠与合同的性质,而是网络消费合同。(参见:浙江省金华市中级人民法院(2020)浙07民终4515号民事判决书)

(2)认定用户与主播间存在赠与合同关系的裁判理由

第一,基于主播对其表演活动的完全自主性和其表演内容的非具体明确性、观众打赏的完全自愿性和无对价给付性,网络直播打赏在法律性质上应属于赠与合同关系。首先,双方均无受服务合同拘束的意思表示。服务合同是服务人提供技术、文化、生活服务,服务受领人接受服务并给付服务费的合同。服务人居于从属地位,在服务受领人指挥管理下提供特定服务。而主播直播内容不受观众意思拘束,可以随时停止直播、下线,其直播内容、时间、地点等不受拘束,如何互动、与谁互动也不受拘束。用户是否打赏、打赏多少、何时打赏也不受主播意思拘束。因此,在网络直播打赏中主播与用户均没有受服务合同约束的意思表示。其次,双方未约定负担义务对价。服务合同是一方转移财产,一方提供劳务,双方互负对待给付义务。主播表演对象是对不特定人且没有明确对价,各个用户是否打赏、打赏多少不尽相同。最后,从规范直播打赏行业生态,促进网络理性消费来讲,服务合同是以提供劳务为内核,若服务合同被撤销后,服务本身无法恢复或返还,而赠与合同中用户可以通过行使撤销权对不合理打赏予以救济。(参见:浙江省东阳市人民法院(2024)浙0783民初6025号民事判决书、河南省伊川县人民法院(2025)豫0329民初556号民事判决书、

第二,用户与主播的关系超出“主播”与“粉丝”的关系,建立了婚外不正当关系,并且用户打赏的数额明显已经高于正常网络娱乐消费水平,因此应当认定用户部分打赏系为维护与主播之间的婚外不正当关系,通过平台向主播进行的赠与。此时用户与主播并非单纯的打赏人与主播,双方实际上形成了依托抖音平台的赠与合同关系。(参见:福建省龙岩市中级人民法院(2025)闽08民终24号民事判决书、四川省成都市中级人民法院(2023)川01民终36329号民事判决书、重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终7776号民事判决书、安徽省濉溪县人民法院(2024)皖0621民初3750号民事判决书、山西省运城市盐湖区人民法院(2024)晋0802民初3959号民事判决书)

第三,用户与主播的关系超出“主播”与“粉丝”的关系,发展成为恋爱关系。用户作为完全民事行为能力人,自愿依照有关规定和行业规则注册成为直播平台用户并在直播平台上充值、打赏主播,其行为不属于法律禁止的行为,且用户也没有举证证明主播在接收其打赏前后与其约定必须履行某种特定、具体、明确的合同义务,即没有明确的打赏对价。故用户对主播的打赏款项属其在双方恋爱期间为联络感情和表达爱意的一般馈赠,不能认定为附条件的赠与。用户已将上述款项中的部分款项通过平台支付给直播,现其要求撤销馈赠并返还款项无事实和法律依据。(参见:陕西省安康市中级人民法院(2022)陕09民终390号民事判决书、湖南省沅陵县人民法院(2024)湘1222民初2701号民事判决书)

第四,用户与主播的关系超出“主播”与“粉丝”的关系,发展成为恋爱关系。用户在直播间打赏虚拟礼物的行为在本质上属于赠与主播金钱,用户与主播之间成立赠与合同关系。在二人相识初期,用户进行打赏系为表达对主播直播行为的认可或喜爱,属于小额的、日常性的或基于情感、喜好认知的一般性赠与,一旦履行除法定事由外不得撤销。而在二人确立恋爱关系前后,出现了连续地金额较大的打赏,该期间的赠与除为加强、维护彼此感情之目的外,用户曾表达与主播建立婚姻关系,可以认定为以结婚为目的的赠与,现二人已终止恋爱关系,赠与之目的无法达成,用户有权要求主播返还部分赠与财产。(参见:北京市朝阳区人民法院(2019)京0105民初53261号民事判决书)

3. 对用户与主播间的法律关系不予作出认定的裁判理由

第一,主播、直播平台、文化传媒公司三者之间进行利益分配,存在内在联系,具有利益一致性和行为连贯性、关联性,不能简单地分解成多个法律关系,故尚不能确定用户与主播之间直接的法律关系。(参见:浙江省洞头县人民法院(2020)浙0305民初188号民事判决书、辽宁省沈阳市皇姑区人民法院(2022)辽0105民初11296号民事判决书、

第二,用户打赏主播不成立赠与合同关系,原告以赠与合同纠纷提起诉讼,不能支持。此种情形,法院仅是认定不成立赠与合同关系,但用户与主播之间是否存在其他法律关系不作出认定。(参见:上海市第二中级人民法院(2020)沪02民终9826号民事判决书、重庆市石柱土家族自治县人民法院(2021)渝0240民初3540号民事判决书、河南省南阳市卧龙区人民法院(2021)豫1303民初3442号民事判决书、山西省介休市人民法院(2022)晋0781民初77号民事判决书)

第三,用户与主播存在不正当关系,除了线下转账,还有线上的直播打赏,法院认为该部分款项涉及王某、直播平台、石某之间三方法律关系,其款项性质、特征、分配模式与用户、主播之间的直接款项往来均存在不同之处,不宜在本案中一并处理。(参见:北京市西城区人民法院(2020)京0102民初24366号民事判决书、北京市第二中级人民法院(2021)京02民终13235号民事判决书、山西省介休市人民法院(2022)晋0781民初77号民事判决书、陕西省西安市中级人民法院(2025)陕01民终3915号民事判决书)

三、结论

通过对88份判决书的详细分析,对用户与主播之间法律关系的认定主要存在上述四种观点,笔者倾向于认定用户与主播之间构成网络服务合同关系更合理。用户对主播的直播服务感到满意可自愿打赏,因此打赏属于一种非强制性对价支付,虽然用户在不打赏的情况下仍可以观看主播的表演,但并不能就此直接反推用户在打赏后未获得任何利益,用户实际上得到了精神上的法律利益。但是如果认定用户与主播的关系超出了“主播”与“粉丝”的关系,建立了不正当男女关系,进而继续对主播进行大额打赏,笔者认为此种情形下的打赏本质上是用户依托平台的赠与行为,用户与主播之间形成了赠与合同关系,进而认定赠与行为违反公序良俗,判决酌情返还主播实际所得利益的全部或部分。但是此种情形一些法院仍然认为用户与直播成立网络服务合同关系,继而从是否超出日常家事代理权角度和是否违反公序良俗角度判断打赏行为的效力,

笔者在此也要提醒观看各类直播平台的观众和从事主播职业的主播,用户在观看直播过程中应当理性消费,谨慎购买网络平台的道具礼物,切勿激情打赏、盲目消费,避免损失。主播也应当遵守《网络主播行为规范》的相关规定,加强道德约束,文明互动,不诱导用户进行大额打赏,共建健康和谐的网络生态环境。

本文作者 | 叶 枝 芬

责任编辑 | 圣港品宣